스페셜

"세포"(으)로 총 1,942건 검색되었습니다.

- [백신 업데이트] 임상3상 돌입 코로나19 백신 최소 3개 동아사이언스 l2020.07.17

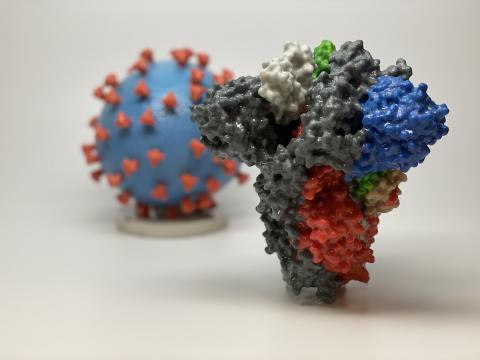

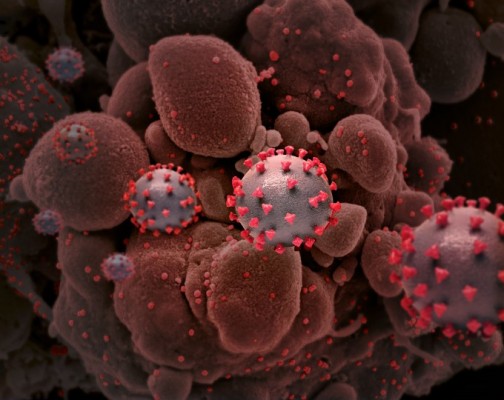

- 점검하는 임상 1,2상을 마쳤다. 시노백의 백신은 ‘불활성화 바이러스’ 방식으로, 세포 침투와 증식을 하지 못하도록 화학물질 등으로 ‘고장을 낸’ 바이러스를 체내에 주입해 체내 항체를 만든다. 5월 가장 먼저 임상 3상에 들어갔던 영국 옥스퍼드대와 제약사 아스트라제네카의 ‘벡터(전달체)’ ... ...

- 망막색소변성증 환자의 희망 '인공망막 장치' 성능 끌어올릴 실마리 찾아동아사이언스 l2020.07.16

- 망막 변성 질환에 걸려도 광수용체 세포 뒤에서 뇌로 신경 신호를 전달하는 신경절 세포가 살아남기 때문에 안구내 마이크로 전극을 이식해 전기 자극을 가하는 원리다. 그러나 인공 망막 장치를 이식받은 환자마다 성능에 큰 차이를 보이는데 그동안 원인을 규명하지 못했다. 인공 망막 장치는 ... ...

- "비만할수록 코로나19에 더 취약…비만도 중증 악화 위험인자"연합뉴스 l2020.07.16

- "비만일 경우에는 코로나19에 대항할 수 있는 면역력이 약화할 수밖에 없다"며 "특히 지방세포는 체내 염증을 유발하는 인터류킨-6을 분비하므로 합병증 발생 위험을 높이고 중환자실에 입원할 정도로 악화하는 원인을 제공한다"고 분석했다. ... ...

- NYT도 피하지 못한 코로나19 과장보도 "섣부른 결론 대신 맥락·한계 전해야"동아사이언스 l2020.07.15

- 아미노산이 아스파트산(D)인 유형보다 감염력이 높다는 연구 결과가 또 나왔다. 이번에는 세포 실험 결과 인체 내 바이러스 량이 늘었다는 사실과, 전세계 주요국가 및 지역의 변이 비율이 급격히 높아졌다는 사실이 근거로 제기됐다. 하지만 여전히 논란이 많아 추가 연구가 필요하다. 셀 논문 캡쳐 ... ...

- 중증 코로나19환자에게 나타나는 사이토카인 폭풍 원인 찾았다동아사이언스 l2020.07.13

- 발견하는 방법을 개발중”이라고 말했다. 정 교수와 신 교수는 “코로나19 환자의 면역세포에서 어떤 일이 벌어지는지 상세히 연구해 향후 치료 전략을 설계할 수 있는 토대를 마련했다”며 “중증 코로나19 환자의 생존율을 높일 수 있도록 환자 맞춤 항염증 약물 사용에 관한 연구를 이어 ... ...

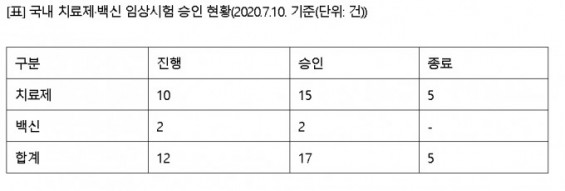

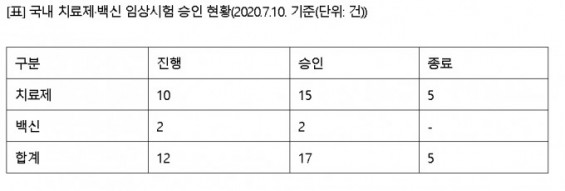

- "국내 코로나19 치료제·백신 임상 12건 진행…5건 심사 중"연합뉴스 l2020.07.12

- 있다. 카모스타트는 만성 췌장염 및 역류성 식도염 치료에 사용되는 의약품이다. 세포 단계 시험에서 코로나19 바이러스의 활성을 억제했고, 감염된 마우스(쥐) 모델에서 생존율 개선 효과를 보였다. 종료된 5건의 임상시험은 '렘데시비르' 3건, 하이드록시클로로퀸 성분의 '옥시크린정'과 ... ...

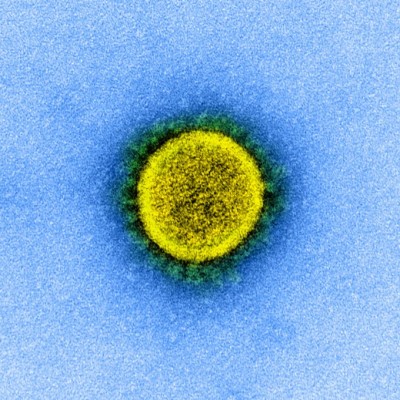

- [프리미엄 리포트]바이러스는 생물일까, 무생물일까 과학동아 l2020.07.11

- 갖고 있다는 것이었다. 리보솜은 생물이 RNA를 활용해 단백질을 만들 때 가장 핵심이 되는 세포소기관으로, 현 분류 체계상에서 생물과 바이러스를 가르는 지표이기도 하다. 바이러스가 갖고 있던 유전자는 리보솜을 구성하는 필수 단백질을 만드는 유전자였다. 연구팀은 바이러스가 스스로 리보솜을 ... ...

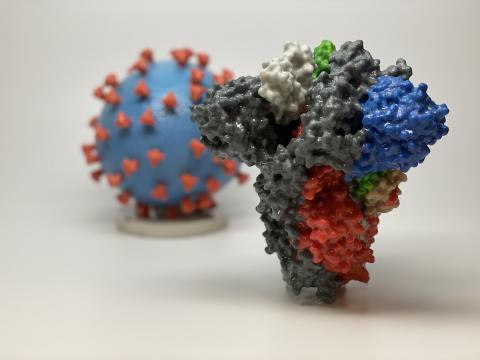

- [프리미엄 리포트] 백신 개발의 뒷이야기과학동아 l2020.07.11

- 기사를 보려면? 과학동아 7월호 Chapter 06. 백신┃인간 지킬 유일한 방패, 백신 세포에 바이러스를 기억시켜라 생백신&사백신_인플루엔자 백신 Influenza vaccine 단백질 백신_B형 간염 백신 Hepatitis B vaccine DNA&RNA 백신_코로나19 백신 Covid-19-vaccine 만능 인플루엔자 백신 Universal flu vaccine 속도 높이는 코로나19 ... ...

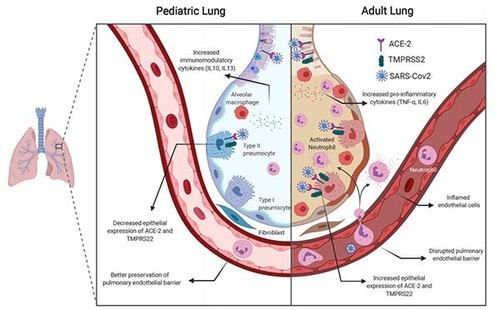

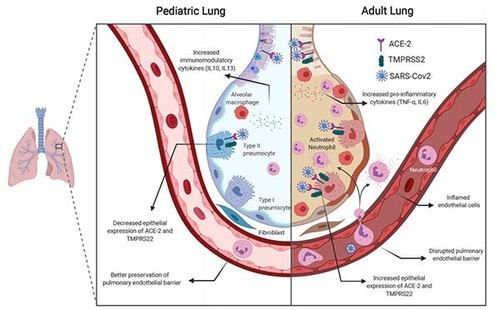

- 어린이 코로나19 중증 적은 이유는…폐 생리·면역기능 차이연합뉴스 l2020.07.10

- 유지되는 것으로 보인다"고 말했다. 또 어린이 폐조직에는 인터류킨-10(IL-10) 같은 조절 T세포가 많은 것으로 나타났다. IL-10은 사이토카인 합성 억제인자로 항염증 작용을 하는 것으로 알려져 있다. 카무티-퀸타나 박사는 "IL-10은 해로운 사이토카인인 인터류킨6(IL-6) 같은 염증인자들을 억제한다. ... ...

- 국내 항체 조사 첫 중간 결과는 불완전했다 2020.07.09

- 역할을 하는 물질이다. 세균이나 바이러스 같은 병원체가 몸속에 들어오면 면역세포들은 이를 인지하고 공격하는데 이 과정에서 항체가 생성된다. 항체에는 이뮤노글로불린M(IgM), 이뮤노글로불린G(IgG), 중화항체(Nab) 등 여러 종류가 있다. IgM는 감염 초기 면역 반응에, IgG는 감염 전반의 면역 과정에, ... ...

이전107108109110111112113114115 다음