뉴스

"돌기"(으)로 총 415건 검색되었습니다.

- 나이 먹을수록 독감백신 안 듣는 이유는 ‘B세포’동아사이언스 l2019.02.20

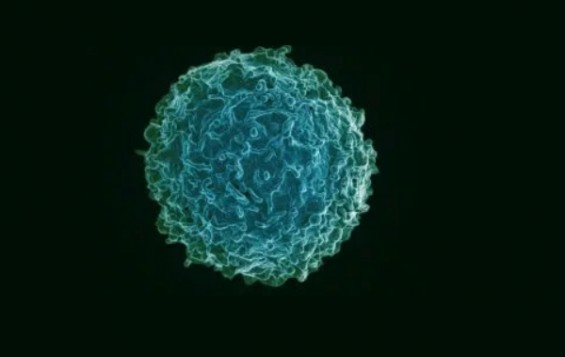

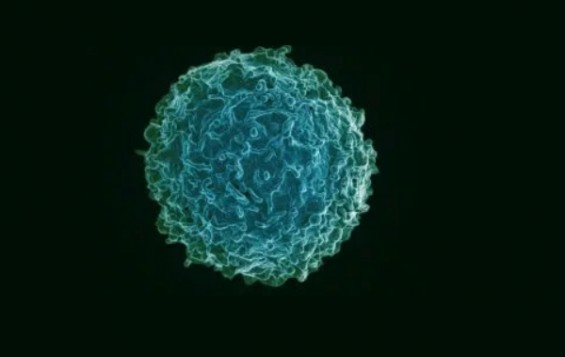

- 인플루엔자바이러스는 독감을 퍼뜨리는 장본인이다. 바이러스는 표면에 작은 돌기처럼 나 있는 단백질(헤마글루티닌)이 숙주 세포 표면에 나 있는 시알산 수용체와 짝을 맞추는 방식으로 침입한다. 세포가 바이러스에 감염되면 면역세포 중 B세포가 항체를 생산한다. 항체는 헤마글루티닌에 ... ...

- 경남 진주에서 피부 자국까지 완벽한 공룡 발자국 화석 세계 첫 발견동아사이언스 l2019.02.19

- 어떤 특이사항이 발견됐는지요. A. 2번째 발가락과 3번째 발가락 사이 공간의 피부 흔적의 돌기 구조가 3번째 발가락과 4번째 발가락 사이 공간 보다 훨씬 선명하게 나타나고 있습니다. Q. 미니사우리푸스는 중국과 한국에서 발견된 것으로 알고 있습니다. 발자국 외에 몸 뼈 화석도 발견된 적이 아직 ... ...

- 손이 사포와 실크 구별하는 비결은 ‘뉴런 패턴’동아사이언스 l2019.02.12

- 말했다. 그는 “옷감처럼 질감이 달라지는 부분이 반복하는 패턴이나, 표면에 난 작은 돌기의 크기나 높이 등을 미세하게 감지해 다양한 질감을 느낄 수 있는 것”이라고 설명했다. 한편 벤스마이아 교수는 뇌파로 움직이는 로봇팔을 개발한 니콜라스 하소포러스 유기체생물학및해부학과 교수와 ... ...

- 해조류에게 배운다…세균까지 차단하는 신개념 오염방지막 개발동아사이언스 l2019.01.20

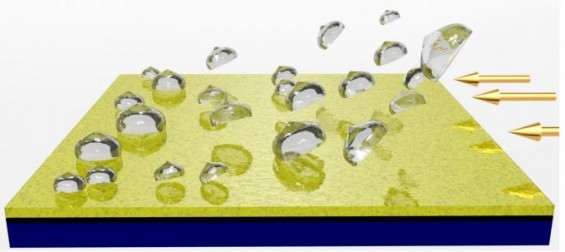

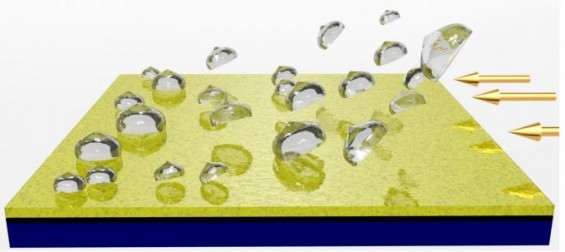

- 10억 분의 1m) 길이의 초미세 바늘 구조(미세 돌기)에 주목했다. 박현아 연구원은 “미세 돌기는 자연에서 흔하게 발견되는 표면 구조"라며 "세균(박테리아)이 닿으면 세포벽이 손상돼 죽게 만든다”고 설명했다. 일종의 천연 항균효과인 셈이다. 연구팀은 물에서도 단단한 성질을 유지하는 다공성 ... ...

- [도전! 섭섭박사 실험실] 날개 없는 비행기 콘테스트어린이과학동아 l2019.01.20

- 사용해도 좋다.) ② 두꺼운 종이에 물병 바닥을 대고 연필로 따라 그린 뒤, 크기에 맞춰 돌기가 나오도록 오린다. ③ ②에서 오린 종이의 양쪽 면에 각각 물병 바닥을 붙인다. ④ 각 물병의 뚫린 부분을 비닐 랩으로 막고 테이프로 고정시킨 뒤, 테이프 아래쪽 랩을 잘라낸다. ⑤ 두꺼운 종이의 ... ...

- [표지로 읽는 과학] 초파리 뇌 속 깊은 곳까지 분자 단위로 본다동아사이언스 l2019.01.20

- 가로 60㎚, 세로 60㎚, 높이 90 ㎚ 분해능을 가진 뇌 전체의 영상을 확보할 수 있었다. 수상 돌기의 시냅스 단백질, 시냅스 옆 도파민활성 뉴런의 밀집도 등을 세세하게 관찰할 수 있는 전체 지도가 완성된 셈이다. ... ...

- 겨울철 꽁꽁 언 얼음 확 쓸어버리는 신개념 방빙 코팅제 나왔다동아사이언스 l2019.01.16

- 표면에 붙어 있는 힘인 부착력이 높기 때문이다. 방수의 원리를 이용해 표면에 미세한 돌기를 만들어 표면 부착력을 떨어트려 물의 맺힘을 방지하는 방빙 코팅 기법이 쓰이나 얼음과 녹음을 반복하며 표면 구조가 쉽게 마모돼 방빙 능력이 오래가지 못하는 단점이 있었다. 연구팀은 표면의 ... ...

- 옥토끼, 음모론과 신화,동경의 대상 달 뒷면 베일 벗긴다 동아사이언스 l2019.01.05

- 모락모락 피어났다. 달에는 비밀스러운 기지, 심지어 웅장한 성이 있다는 음모론이 돌기도 했다. 더 나아가서는 달에서 외계인과 조우했다는 얘기도 있었다. 미국과 러시아의 냉전이 첨예하던 시절 달에 군사기지를 지어 거기에 핵폭탄을 설치해 서로 자신의 힘을 과시했었다는 얘기도 존재했다. ... ...

- [강석기의 과학카페] 고양이 혓바닥이 까끌까끌한 이유2018.12.25

- 모방한 빗’이 등장하지 않을까. 페르시아고양이처럼 털이 긴 품종은 혀로 핥을 때 돌기가 피부까지 닿지 못해 털 관리가 제대로 되지 않는다. 고양이 혀를 모방한 빗이 나온다면 주인들이 수고를 꽤 있을 것이다. 위키피디아 제공 ※ 필자소개 강석기 과학칼럼니스트 (kangsukki@gmail.com ... ...

- ‘꽃잎 지는 원리’‘기억의 장소’규명…올해를 빛낸 생명과학 연구동아사이언스 l2018.12.18

- 서울대 교수팀이 새로 개발한 화학 탐지 기법으로 시냅스를 구분했다. 빨간색 수상돌기 위에 있는 노란색 지점이 기억저장 시냅스가 있는 곳이다. 왼쪽은 관측 이미지, 오른쪽은 3차원 모델링 이미지다. -사진 제공 서울대 생명과학과 다른 분야의 공동연구를 다루는 바이오융합 부문에서는 실용적인 ... ...

이전242526272829303132 다음