뉴스

"부위"(으)로 총 2,830건 검색되었습니다.

- [표지로 읽는 과학] 우울증 약물 조절에 중요한 뇌 수용체 부위 찾았다동아사이언스 l2018.07.08

- 약물물이다. α1β2γ2 가바A 수용체의 고화질 3D 구조와 플루마제닐과의 정확한 결합 부위를 밝힌 것은 이번이 처음이다. 힙스 교수는 “수용체의 구조는 바리움과 같은 억제성 신경전달물질의 작용 조절에 대한 중요한 단서가 된다. 억제성 신경전달물질의 작용 정도를 높이거나 낮추는 것도 ... ...

- '하트시그널'로 본 연애의 심리학과학동아 l2018.07.07

- 인식하고 운동을 기획하는 두정엽, 소리를 듣고 언어를 이해하는 측두엽에 있다. 이들 세 부위에서 뉴런끼리 서로 신호를 주고받는다. 복잡해 보이는 이 과정은 우리의 무의식 속에서 벌어진다. 미러링 효과는 부모의 표정을 따라하는 등 유아는 물론, 유인원에게도 적용되는 원초적인 본능이다. ... ...

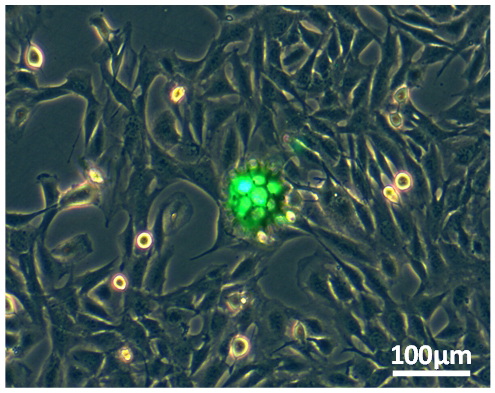

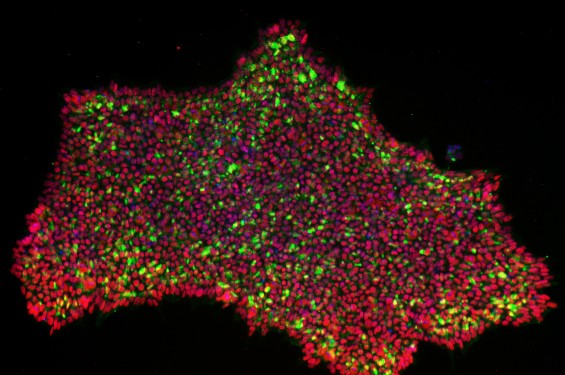

- ‘크리스퍼’ 응용해 피부세포를 줄기세포로 변형 성공!동아사이언스 l2018.07.06

- CRISPRa)’를 이용해 이 같은 성과를 얻었다. 문제가 있는 유전자가 있는 DNA 부위를 마치 정교한 가위처럼 자르는 게 크리스퍼-캐스9의 핵심 기술이다. 이 때 DNA를 자르는 역할을 하는 효소가 캐스9인데, 크리스퍼에이는 캐스9이 제대로 작동하지 못하도록 변형시켰다. 대신 크리스퍼에이는 목표로 한 ... ...

- [카드뉴스] 세상에서 가장 작은 로봇이 말하는 당신의 건강은?2018.07.05

- 나노로봇과 마이크로로봇도 연구 중이다. 눈으로 볼 수 없는 인체 내 부위에 침투해 해당 부위를 훤히 밝히듯 보여주는 ‘나노 랜턴’도 대표적인 나노 의학으로 꼽힌다. 현재 과학자와 공학자가 시도 중인 대표적인 나노 의학 기술을 5개 꼽아 봤다. 1. 미세전자기계시스템 응용 암 염기서열 ... ...

- 스마트폰 지문인식, 화면 어디를 눌러도 상관없다!동아사이언스 l2018.07.04

- 지문인식이 가능하다 -UNIST 제공 스마트폰을 지문으로 잠금해제 하려면 기기의 특정 부위에 미리 인증을 거친 손가락을 갖다대야 한다. 국내 연구팀이 투명하고 유연한 디스플레이용 지문 센서로 화면 어느 위치에 손을 얹어도 지문을 읽어내는 기술을 개발했다. 박장웅 울산과학기술원(UNIST) ... ...

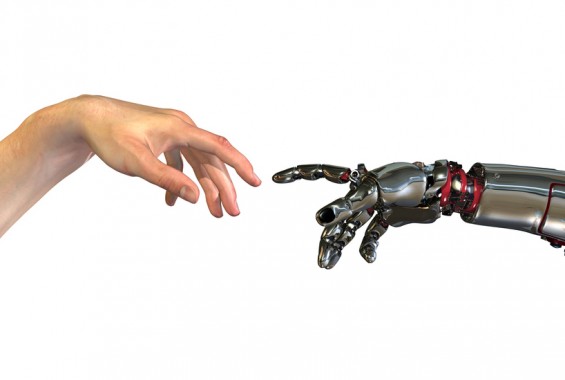

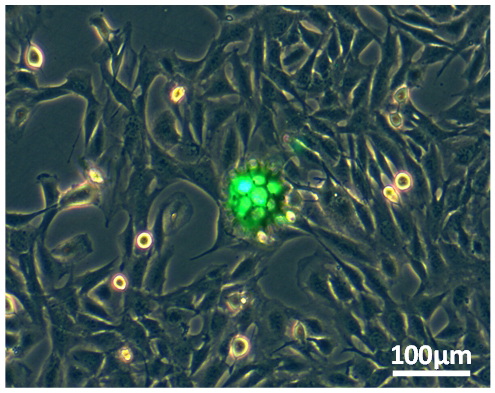

- 초소형 로봇 몸 속 주입, 세포 원하는 곳 보낸다동아사이언스 l2018.07.02

- 모양의 초미세 입체 구조를 만들었다. 먼저 가루 형태의 재료를 놓고 레이저를 원하는 부위에 쪼여 그 부분만 굳게 하는 방식으로 지름이 0.07~0.09mm인 마이크로로봇의 뼈대를 완성했다. 그 뒤 여기에 금속인 니켈과 티타늄을 입히고, 표면에 세포나 기관을 이어주는 결합조직 세포와 배아세포를 ... ...

- 총을 맞은 스마트폰 ‘멀쩡히 작동해’팝뉴스 l2018.06.26

- 정상 작동했다. 삼성 제품으로 추정되는데, 어떻게 이런 일이 가능할까. 작동과는 관련 부위만 파손된 것으로 보인다. 해외 네티즌 사이에서는 전화기가 “슈퍼 히어로” 같은 생명력과 강인함을 자랑하다는 평가다. ※ 편집자주 세상에는 매일 신기하고 흥미로운 일이 많이 일어납니다. ... ...

- [강석기의 과학카페] 아픔까지 느껴지는 의수(義手) 개발했다!2018.06.26

- 얼굴이 차지하는 면적이 유난히 넓다. 그만큼 민감하고 섬세한 부위라는 말이다. 신체 부위가 이 면적에 비례하게 만든 사람 모형이 바로 감각 호문쿨루스로 상당히 기형적인 형태다. 11년 동안 팔과 소통이 끊긴 원숭이 뇌의 체감각피질에서 손을 담당하는 영역은 예상대로 손을 흔들어도 ... ...

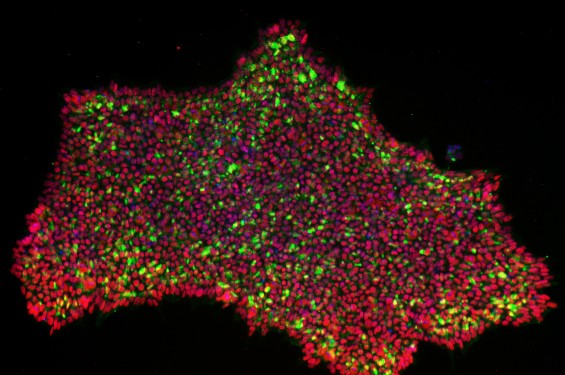

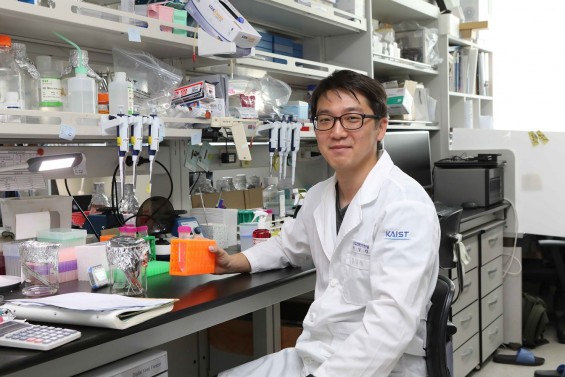

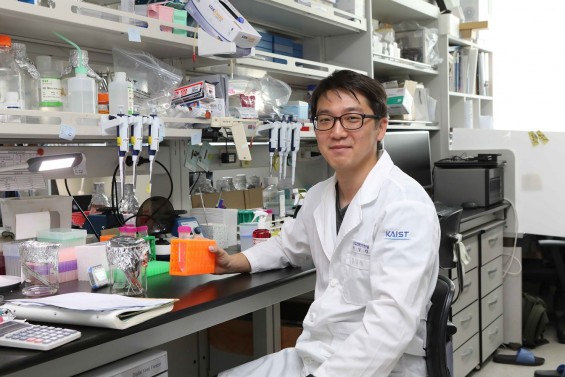

- 뇌전증,자폐스펙트럼증후군 원인인 '대뇌 피질 미발달' 해결책 찾다동아사이언스 l2018.06.26

- 그중 소아 난치성 뇌전증 대부분과 일부 ASD는 고등 사고와 절제를 관장하는 뇌 부위인 ‘대뇌 피질’이 태아 때 제대로 발달하지 못해 발생하는 것으로 추정된다. 대뇌 피질이 제대로 발달하지 못하는 구체적 과정은 그동안 밝혀지지 않았는데, 최근 국내 연구팀이 그 비밀을 풀어냈다. 박상민 ... ...

- 2018 대한민국최고과학기술인상, 강봉균 서울대 교수·박진수 LG화학 부회장 수상 동아사이언스 l2018.06.25

- 수여하는 상이다. 강 교수는 국내 대표적인 뇌과학자로, 뇌세포 사이의 접합 부위인 ‘시냅스’가 끊임없이 생성, 소멸하며 기억과 학습을 수행하는 과정을 연구해 왔다. 올해는 시냅스 내에서 기억이 형성되는 구체적 위치를 세계 최초로 밝혀 국제 학술지 사이언스에 발표했다. 기억이 시냅스에 ... ...

이전184185186187188189190191192 다음