뉴스

"혀"(으)로 총 287건 검색되었습니다.- 여름손님 수족구병 ‘봄의 공습’동아일보 2015.03.23

- 걸리면 발열과 목의 통증, 식욕 부진, 피부와 점막에 수포가 생긴다. 입안에는 혀와 구강점막에 4∼8mm의 수포나 궤양이 발생한다. 손과 발에는 작고 붉은 발진이 나타난 후 수포로 발전한다. 수포는 껍질이 두꺼워 분비물이 쉽게 터지지 않는다. 주로 손과 발에 생기지만 몸통까지 퍼지는 경우도 있다. ... ...

- 치아 건강에 해로운 습관 8가지...과식도 치아에 해가 될수 있다?동아닷컴 2015.03.18

- 이를 썩게 만들 수 있으니 피해야 한다. 혀 피어싱 역시 치아 건강에 해로운 습관이다. 혀를 뚫어 장신구를 설치하게 되면 금속성 장신구로 인해 이가 부서질 위험이 따르며 뿐만 아니라 잇몸을 다치게 할 수 있고 입안에 세균을 들끓게 해 구강 감염 위험을 높인다. 치아 건강에 해로운 습관 마지막은 ... ...

- [광화문에서] 아직도 아득한 구제역 방역2015.03.17

- 실현을 위한 국민연합’은 토론회를 열었다. 토론회에 참석한 사람들은 다들 혀를 찼다. 4년 전 겨울 무려 145일 동안 그 난리를 쳤는데 방역 대책은 별로 나아지지 않았기 때문이다. 그나마 나아진 것은 백신 접종 등 도살 처분을 줄일 수 있는 예방정책이 실시되고 있다는 사실이었다. 하지만 국내 ... ...

- 펭귄은 ‘쓴·단·감’ 못 느끼는 ‘미맹(味盲)’2015.02.17

- 이런 변화가 생겼을 것”이라고 추측했다. 장 교수는 “다른 조류와 달리 유독 펭귄의 혀에는 맛을 느끼는 감각기관이 거의 남아있지 않다”며 “음식물을 씹지 않고 통째로 삼키는 식습관도 펭귄이 미맹이 되도록 가속화한 원인일 것”이라고 덧붙였다. 연구결과는 학술지 ‘셀’의 자매지 ... ...

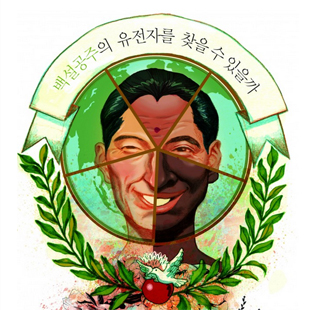

- 백설공주의 유전자를 찾을 수 있을까2015.02.11

- 또다른 유전자 등 지금까지 12개 이상의 유전자가 우리 몸의 색깔에 관여한다는 사실이 밝혀졌습니다. 백설공주의 눈처럼 흰 피부를 만드는 것도 이 유전자 중 하나일 겁니다. 그런데 재미있게도 이 유전자들의 분포는 대륙마다 다릅니다. 검은 피부는 적도를 따라 나타나지만, 서태평양에서 사는 ... ...

- 와인밭 관리하기 힘드셨죠? ‘포도 로봇’ 쓰세요2015.02.05

- 혀’를 개발해 미국화학회가 발간하는 나노 분야 권위지 ‘ACS 나노’에 발표했다. 인공 혀에는 나노 센서가 달려 있는데 와인의 시고 떫은 맛을 정확하게 판단할 수 있어 사람보다 맛 감별 능력이 뛰어난 것으로 나타났다. ... ...

- 허니버터칩 왜 맛있는 거야?과학동아 2015.01.30

- 한꺼번에 처리하는 하나의 수용체가 있다는 주장까지 있었다. 물론 이는 사실이 아니다. 혀에서 단맛을 느끼는 수용체는 ‘T1R2-T1R3’라는 단백질 단 하나다. 반면 쓴맛 수용체는 10여 개가 넘는다. 쓴맛을 내는 음식이 단맛을 내는 음식보다 훨씬 다양한 걸 생각해 보면 이해가 된다. 어쩌면 우리가 ... ...

- 간편요리 허니버터칩, 직접 만들어보니...2015.01.30

- 단맛을 내기 위해서는 쓴맛과 짠맛이 함께 있어야 한다. 그런데 지나치게 많은 소금은 혀에 있는 쓴맛 수용체를 활성화해 오히려 쓴맛을 더 쓰게 하고 단맛을 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 최적의 비율이 필요하다. 허니버터칩 맛의 비법은 단맛-쓴맛-짠맛의 황금비를 찾아낸 것이다. 과학동아 1월호, ... ...

- ‘감칠맛’ 잃으면 건강 잃는다2015.01.26

- 문제가 없는 반면 감칠맛만 제대로 느끼지 못한 것이다. 감칠맛을 느끼는 수용체는 혀에만 있는 것이 아니라 장에도 있기 때문에 이 감각에 문제가 생기면 장에서 일어나는 영양분 흡수도 제대로 이뤄지지 않는다. 그 결과 살이 빠지고 건강에 전반적으로 이상이 생길 수 있다. 연구진은 ... ...

- IS 대원이 되고 싶은 김 군의 뇌 구조는?2015.01.23

- 훗날 연구를 더 해보니 유아기에 못지않은 ‘뇌의 성장’이 이뤄지는 시기라는 게 밝혀졌다고 합니다. 특히 전두엽 부위의 신경세포가 사춘기에 가장 왕성히 성장하는데, 김경진 서울대 생명과학부 교수는 전두엽의 ‘리모델링’이라고 표현하기도 했습니다. 김 교수가 본지에 썼던 칼럼의 ... ...